俄方为普京访华做安排 意外透露一个事实 中美俄同框无法实现

这段时间里,外界针对中方阅兵安排展开了各种猜测,其中一个最热门的议题,就是中美俄元首会不会借这个机会实现同框。

在中方宣布大阅兵消息后,确实放出消息称邀请了外国领导人访华并参加活动,俄方这边早早就公布了普京要来华的消息,但美方这边,虽然在特朗普上台后多次释放想要来华的信号,中方也在通话中对其进行了邀请,但是否会出席阅兵活动,至今没有确定。

(普京和特朗普)

而近日,俄方在宣布普京访华安排时, 意外透露了相关消息,这次中美俄同框恐怕无法实现了。

日前,俄罗斯新闻秘书佩斯科夫表示,现在俄方正在为访华做准备,这次访问虽然时间较长,但是日程安排也非常紧凑,除了参加阅兵活动之外,还有一些国家元首会面的安排。但到现在为止, 俄方没有听说特朗普会前往北京,所以美俄领导人没有相关的会晤安排。

俄方的这一回应,彻底为外界的猜测揭开了谜底。

除此之外,也有报道对中美元首可能的会晤时间进行了猜测。外媒就表示,今年韩国将作为轮值主席国主办APEC峰会, 到时候中美领导人可能借机实现会晤,特朗普也可能选择在此之前访问中国。

结合当前的国际环境来看,九三阅兵,确实不是中美俄元首同框的好时机。

首先是美俄关系现阶段还处于紧张态势。 由于俄乌冲突难以停息,特朗普近期给普京发出了“50天内停战”的最后通牒,俄方一边也以强硬姿态应对,双方立场逐步尖锐化。在局势没有得到缓和的背景下,两人大概率不会同框。

再加上北约内部现在对俄罗斯的警惕情绪高涨,德国、波兰等国明确反对美俄在未协调盟友立场的情况下进行高层互动,所以若特朗普这个时候到访中国,并同中俄领导人会面,可能将引发其盟友的反抗情绪,进一步削弱其在北约中的领导地位。

(王毅外长和鲁比奥会面)

其次中美这边,在7月份举行的吉隆坡会晤中,中美外长确实强调了要管控分歧、拓展合作, 但双方在关键领域的矛盾依然是非常尖锐的。 台湾问题上,赖清德计划窜美及美台军事勾连升级,严重挑战了中方底线;在科技竞争上,美国对华芯片出口限制虽然部分放松了,但仍将中国的AI、半导体企业视为是战略威胁;在地缘博弈上,南海局势因为菲律宾的频繁挑衅持续紧张,美方还频繁派遣舰机抵近侦察。

在这些问题没能取得实质性进展之前, 元首会晤是难以达成有意义的成果的,反而可能暴露双方的分歧。

美财长近日已经透露,中美代表在近期会进行下一步的谈判,若是特朗普在协议签署之前就来华,可能会被解读为“为中国捧场”,对华做出让步等,到时候可能削弱美方话语权,让其在谈判桌上丧失筹码。

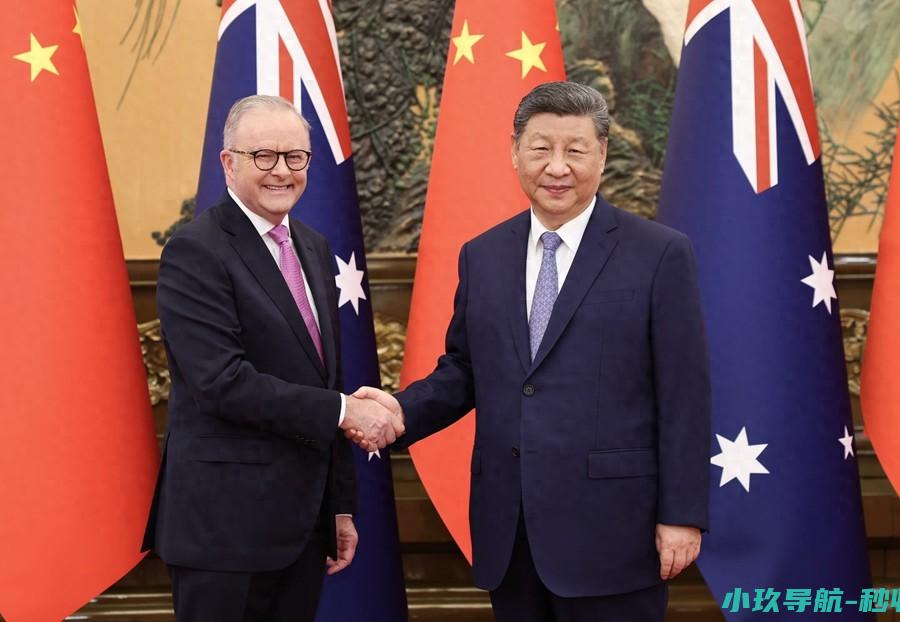

最后,我们也知道,就在特朗普生日当天,美国也举行了一场阅兵,但当时因组织混乱彻底沦为国际社会的笑柄:陆军第3步兵师的徒步方阵出现三次队形散乱,M1A2主战坦克在行进中突发动力系统故障停滞街头,原定飞越广场的F-22战机因航电问题延误47分钟,甚至有国民警卫队士兵因高温中暑晕倒。

这场耗资1.2亿美元的阅兵,不仅被批评为“展现了美国军事体系的衰败”,更引发50万民众在国会山周边抗议,抗议者举着“军费换医保”“停止穷兵黩武”等标语,直指特朗普政府忽视国内民生、沉迷对外炫耀。

(特朗普生日阅兵)

反观中国,我们的每一场大阅兵,都以精准的组织、先进的装备、昂扬的精神面貌震撼世界。而今年中方已通过国防部发布会暗示,九三阅兵将首次展示“面向未来战争的智能化装备体系”,包括具备跨洲际打击能力的高超音速导弹、可协同作战的无人蜂群系统、新一代战略核潜艇模型等。

在这种背景下,若特朗普作为观摩嘉宾见证中方阅兵的盛况,无疑会进一步放大美军近期暴露的装备老化、体系滞后等问题, 美国国内舆论必然会将两者对比,加剧对特朗普“领导力衰退”的质疑,这对于正试图重塑“强硬领袖”形象的特朗普而言,就是政治自杀行为。

总的来说,在根本性矛盾未解决前,任何急于求成的外交动作都可能适得其反。对中方而言,我们要做的就是坚持“以我为主”的外交策略,通过阅兵等活动强化国际话语权,同时保持对美沟通渠道畅通;而对美方而言,则需尽快摒弃零和博弈思维,认识到中美关系的稳定性对全球秩序的重要性。

以后要是两边能在稀土、气候变化、地区安全这些领域,一点点做出些合作成果来,慢慢建立起互相信任的基础,那时候再来安排元首见面,可能就顺理成章多了。

隐形战斗机是怎样隐形的?

隐形战机被形象地喻为“空中幽灵”,它们行踪诡秘,能有效地躲避雷达跟踪。 多亏有了能吸收雷达波的“隐形”材料,才使隐形战机能轻而易举地从雷达眼皮底下逃之夭夭。 隐形轰炸机的雷达吸波材料可通过阻止反射无线电波来干扰雷达系统。 雷达吸波材料多种多样,其中包括非共振磁性雷达吸波材料和共振雷达吸波材料。 由非共振磁性雷达吸波材料制造的涂料含铁酸盐粒子,可将轰炸机表面“吸收”的雷达波作为热量散发掉。 这种材料可降低雷达的“可见度”,并可在一个宽广的雷达波频率范围内使用。 共振雷达吸波材料则只在一个很窄的频率范围内有效,不过只要雷达波频率在该材料的设计范围内,它的效率就非常高。 经计算,这种材料的厚度与雷达波的波长一致时,就能像被“调谐”了一样可吸收特定频率范围的信号。 就像海绵只能保存一定量的水一样,隐形材料理论上也只能储存和散发有限的雷达波能量。 然而在实验室条件下,工程师们以大大超过实际生活中会遭遇的雷达波能量检测隐形材料,以确保隐形材料在实际使用过程中的有效性。 ★

神七全程得消耗多少能量?

与神六相比,本次发射增加了太空行走及释放伴飞小卫星两个关键环节,而与之相关的舱外航天服、气闸舱和小卫星变轨成为技术突破难点。 按照计划,“神七”的服务舱将留轨半年。 待“神八”发射后实现航天器交会对接试验,航天器交会对接试验成功后,将可发射试验型太空站。 正式的长期有人太空站须等长征-5号重型运载火箭。 太空行走又称舱外活动,虽然美俄已进行了数百次的太空行走,但中国今次安全实现的话,仍然跻身为第三个可以进行太空行走的国家。 而释放伴放小卫星也属世界航天尖端技术。 “相比神六,除增加气闸舱外,神七外形变化不大,重量也没有增加太多。 但是舱外航天服技术很难突破,需要密封,航天服出毛病人就要七窍流血,那还得了。 ”全国政协委员,“长征二号F”运载火箭原总指挥黄春平告诉记者。 专家们制定了有害气体控制等30多项出舱期间的应急预案,保证航天员安全。 本报记者获悉,此次神七将有3名宇航员出征,但仅有一名宇航员“漫步太空”。 “这次释放小卫星不是像俄罗斯去年那样由宇航员用手抛出去,而是自动控制,飞船外面携带有小卫星,宇航员出舱后解锁就释放出去。 ”黄春平透露。 此外,“这次太空行走是系带行走,脐带肯定不是金属制,肯定要软的,要抗辐射,还要耐高低温,面对太阳的一面是100多度,背对太阳的是负100多度。 出去行走,宇航服包括手套,都要解决,不是简单的走一走。 ”黄春平说。 神七增加气闸舱本报记者获悉,神七共有4大部分,气闸舱、轨道舱、返回舱(返回地球所用,抗大气层烧蚀)、推进舱(在太空中的主要动力来源,有大型太阳能电池板和火箭推进发动机,航天员不能进入此舱)。 返回舱直径达2.5米,是目前世界上可利用空间最大的飞船。 轨道舱位于飞船前段,通过舱口与后面的返回舱相通,外形呈圆柱形。 是宇航员在太空飞行期间的生活舱、试验舱和货舱,比返回舱宽敞,可以安放大量实验仪器和生活物资,是航天员进行科学实验、生活起居的空间。 神七卸下了轨道舱一部分载荷和实验设备,为气闸舱留下空间。 “气闸舱最关键的就是密封,宇航员要出来活动,肯定是两个气闸门,原理类似于潜水艇。 ”黄春平告诉本报记者。 气闸舱位于返回舱的上方,与轨道舱连接。 以后的对接也将依靠此舱段,这是神七与神六最大不同。 航天员通过轨道舱爬出飞船,通知飞船内航天员将气闸舱内门密封。 换上舱外航天服后,放尽气闸舱内气体后,打开气闸舱外门,即可太空漫步。 与俄罗斯“联盟”飞船不同,神舟飞船的轨道舱具有自己的太阳能电池阵列、导航和推进系统。 与飞船分离后,轨道舱仍然可继续在轨工作半年以上,几乎相当于一个小型空间站。 此外,与俄美两国第一次太空行走不同,此次神舟7号飞船有三位乘员,三位乘员互相分工是很优化的一种做法。 作为宇宙飞船,三名乘员也是目前的最大数字。 此次为神七准备的长征二号F火箭也有改进。 黄春平指出,真正重大的突破有三个:针对以往火箭上升震动较大进行了改进设计,改善了航天员乘坐火箭的舒适性;还在火箭关键部位安装遥测图像测量装置,可实时监视和记录火箭主要飞行动作

本文地址: http://www.xiaojiuz.com/zuixinwz/de350bbf963f54254d2f.html