西藏 上半年30个省份 甘肃和湖北增速排名前三 出炉 半年报

克里姆林宫最新人事任命震动全球战略界。梅德韦杰夫就任俄联邦安全会议副主席的消息刚发布,西方舆论立刻陷入沸腾,纷纷猜测普京权力交接程序启动。

更具冲击力的是,莫斯科几乎同步宣布接受为期30天的无条件停火,暂停打击能源设施。

20250727014152_38301.jpg" alt="西藏上半年30个省份甘肃和增速排名前三出" loading="lazy">

时间点的高度重合绝非偶然。五角大楼动作同样迅速,同步向国会提交了《印太威慑倡议》的增资申请——大国战略互动的齿轮正在加速转动。

西方对“普京接班人”的预测与实际情况大相径庭。回顾梅德韦杰夫的政治历程,这位前总统、现任总理一直未显示出与普京对抗的意向。2008年,在他的主导下,俄罗斯经济现代化取得了显著成效,非能源产业的比例提升至72%,年GDP增速达到7%,这一纪录至今无人打破。 普京当前的核心需求是技术官僚稳定大后方,而非权力交接。 新职务权限说明一切:梅氏直接负责军工联合体改革与进口替代计划——在俄乌前线日均消耗万发炮弹的严峻时刻,这个位置就是战争机器的“总后勤官”。 那些渲染权力更迭的外媒,显然遗忘了2012年“梅普换位”的经典政治操作。

对30天停火的和平期待需要极度冷静。 历史经验是最好的清醒剂:2008年俄格战争停火仅五天,俄军装甲部队开进哥里;2014年明斯克协议墨迹未干,克里米亚已升起俄罗斯三色旗;去年伊斯坦布尔谈判期间,北溪管道遭遇离奇爆炸。 此次停火协议存在明显漏洞 ——乌东四州地位问题悬而未决,北约东扩的压力不断增加。基辛格的战略警告在克里姆林宫依然奏效:“没有军事胜利作为基础的和平,等同于屈辱的条约。”五角大楼最新战场动态显示,美国援乌运输车队正星夜兼程穿越波兰边境线。所谓的停火窗口,更像是战场重新装填弹药的战术间歇。

关于军事爱好者讨论的“战备”问题,答案早已在国防政策中明确:“只有具备战斗力,才能实现和平”是其核心原则。 在南海某军港,山东舰航母编队刚完成72小时的高强度对抗演练;西北戈壁,无人机群在强电磁干扰下成功突防。 2024年国防预算增长7.2%已转化为福建舰甲板上的歼-35战机,以及高原哨所部署的新型远程火箭炮。 俄乌战场提供血淋淋的实证:当“匕首”高超音速导弹洞穿“爱国者”防空网时,和平的象征永远无法飞越导弹射程划定的战略边界。

大国竞争中存在代理战争的潜在风险。五角大楼发布的《中国军力报告》明确指出,台海冲突是美中之间最可能爆发的军事冲突。 在俄美宣布停火的当天,美军“菲恩”号驱逐舰公然穿越台湾海峡。台当局随后决定追加购买400枚“鱼叉”反舰导弹。部分域外势力迫切希望复制乌克兰模式 ——以他国领土为棋盘,用他国民众生命作赌注。中国海军选择巴士海峡实施实弹演习传递清晰信号——这片平均宽度约185公里的关键水道,是阻断外部力量干预台海的战略咽喉,地理意义不言自明。

梅德韦杰夫的新职位意外暴露俄罗斯战略软肋。 克里姆林宫当前最严峻的短板并非坦克数量,而是尖端芯片供应。俄军工委员会坦承:精确制导武器库存告急,90%的高端光刻机依赖西方禁运设备。 当梅氏在安全会议强力推动“进口替代”时,中国科技企业接到俄方紧急订单 ——深圳某无人机生产线已启动24小时三班倒生产。这场消耗战背后,全球唯一拥有完整工业体系的国家,正悄然调整战略物资供应链的流向。

停火协议本质是为严重失血的俄罗斯提供战术疗伤期。 莫斯科大学战争推演显示:若战事持续至2025年,俄军主战装备损耗率将达40%。 普京亟需这30天重整军工产能,如同拳击手利用回合间隙处理伤口。 美国是否提供缓冲期?从布林肯的行程可以看出答案:停火生效的那一天,美国国务卿抵达基辅,带来了F-16战机的交付计划。

大国战略博弈遵循铁血法则而非童话逻辑。梅德韦杰夫签署安全会议文件时,解放军运-8反潜机正巡航西太平洋敏感空域;在俄美谈判进行时,中国新型高超音速导弹试射数据已实时更新至作战数据库。强化战备不是渴望战争,而是迫使潜在挑衅者重新评估行动成本。 俄乌战火验证的战场铁律无可辩驳:真正的和平从非谈判桌上诞生,唯有当锋利的剑刃抵近对手咽喉时,妥协才会成为可能的选择。

2023年上半年31省份GDP排名出炉!全国城市GDP前30排名出炉!

2023年上半年31省份GDP排名及全国城市GDP前30排名

一、2023年上半年31省份GDP排名

2023年上半年,全国31省份的GDP排名已经揭晓。 从整体来看,广东和江苏仍然保持领先地位,山东和浙江紧随其后,展现出强劲的经济实力。 四川和湖北的表现尤为抢眼,显示出其经济的快速发展。 而东北地区在经历了一段时间的低迷后,终于开始呈现反弹趋势。

在省级GDP增长方面,上海、江苏、湖北、海南等省市表现尤为突出。 其中,上海的GDP增长率达到了9.7%,位居前列。 湖北的排名也有所上升,从去年的第9位跃升至今年的第8位。 此外,海南、西藏、吉林等地的经济增速也较快,均超过了全国平均水平。

然而,部分中西部省份的经济增长情况并不理想,远远跑输大盘。 例如,江西、广西、湖南等地的经济增速均低于4%,显示出其经济发展面临一定的挑战。

二、全国城市GDP前30排名

在2023年上半年GDP前30城市的排名中,上海超过北京,重回经济第一大城市的宝座。 这一变化反映了上海在疫情后经济的快速恢复和强劲的增长动力。

此外,杭州也超过了武汉,成为新的经济强市。 温州则超越了昆明,显示出其经济的快速发展势头。 在5500-6000亿区间内,合肥、西安、济南、泉州、福州等城市你追我赶,名次变化频繁。 其中,合肥和西安的排名均上升了3位,而泉州和福州的排名则有所下降。

从增长速度来看,上海、温州、南通、烟台、常州等城市的经济增速较快,均超过了6%。 而东莞、泉州、昆明、福州、重庆等城市的经济增速则相对较慢,显示出其经济发展面临一定的压力。

三、经济增长的特点与趋势

附图

综上所述,2023年上半年中国各省份和城市的经济发展呈现出明显的区域差异和不同的增长特点。 未来,随着国际大环境的不断变化和国内经济结构的持续调整,各省份和城市需要不断创新和加快产业转型,以应对新的挑战和机遇。

各省gdp排名详解

2021年上半年各省GDP排名及详解如下:

一、GDP总量排名

二、GDP同比增速排名

三、两年平均增速排名

综上所述,2021年上半年各省GDP排名呈现出广东省和江苏省遥遥领先,多省份GDP总量超过2万亿元,湖北省同比增速最快,西藏两年平均增速最高的特点。 这些数据反映了中国经济的整体复苏态势和各省之间的经济发展差异。

31省份上半年GDP出炉,16省份实现“正增长”

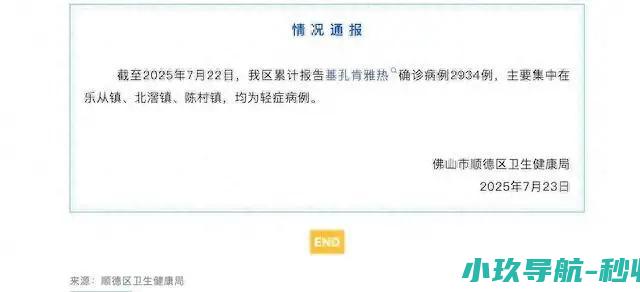

新京报讯(记者 姜慧梓)近日,31省份今年上半年主要经济指标全部出炉,随着新冠肺炎疫情防控形势向好,各地经济呈现稳步复苏态势。 上半年,6个省份经济总量超过2万亿元,前三甲为广东、江苏和山东,广东以.2亿元领跑。 从经济增速来看,16个省份实现正增长,中西部省份占据13席,西藏以5.1%的增速位列全国第一。

经济复苏离不开投资、消费和出口。 进入二季度,三大需求明显回暖,共同拉动各地区经济增长。 GDP增速前两名的西藏和新疆,其固定资产投资增速也以“两位数”领跑全国。 社会 消费品零售总额增速前两位的安徽和江西,其GDP也实现了正增长。

GDP:16个省份正增长 中西部省份占13席

从经济总量来看,前三甲仍为广东、江苏和山东,广东以.2亿元继续领跑全国。 上半年,6个省份经济总量超过2万亿元;19个省份经济总量超过1万亿元。

从经济增速来看,16个省份上半年GDP实现正增长,比一季度增加15个。 其中,中西部省份占据13席,7个省份经济增速超过1%。 西藏以5.1%的增速位列全国第一;新疆第二,增速为3.3%。

东三省中,吉林上半年经济数据表现最好,GDP增速由一季度的-6.6%回升至-0.4%,降幅收窄6.2个百分点,远高于黑龙江(-4.9%)和辽宁(-3.9%)。

湖北由于受到疫情最严重冲击,上半年经济增速为-19.3%,全国最低。 但随着城市解封,复工复产有序加快推进,湖北经济展现出了强劲后劲,上半年经济增速回升幅度在31个省份中最大,降幅较一季度收窄19.9个百分点。

解读:疫情得到控制后,经济会渐趋常态

记者梳理发现,在经济总量超过1万亿元的19个省份中,经济增速为正的有10个省份,增速超过1%的仅湖南一省。 其余6个增速超过1%的省份均位于总量榜单的后半段。

分析原因,中国财政科学研究院研究员贾康认为,疫情冲击是最主要因素,经济增速表现更好的省份普遍受到疫情冲击较小。 体量更大、结构更优的省份,由于门店、餐饮、影剧院等在经济结构中占比更高的服务业受到重创,影响到整体经济数据表现,疫情后仍需一段时间恢复。

“不过,这个情况会逐渐收敛,疫情得到控制后,经济表现会逐渐接近常规状态。 ”贾康说。

贾康认为,从上半年各地情况来看,经济回升的速度整体符合预期。 上半年经济实现正增长的省份已经从一季度的1个增加到16个,这说明一季度的负增长只是多种因素叠加下的一个短期现象。

目前,短期冲击的主浪已经过去,可以在不确定性中看到确定性,2020年经济运行由“前低”转入“后高”是必然趋势。 长远来看,虽然从短期到中长期仍然有很多不确定因素,但“中国经济长期向好的趋势不变”的判断,是实实在在有客观依据的。

消费:31省份 社会 消费品零售总额增速均为负值

反映消费情况的 社会 消费品零售总额在上半年仍然为负,同比下降11.4%。 不过,降幅在持续收窄,6月单月 社会 消费品零售总额同比下降1.8%。

分省份看,31个省份 社会 消费品零售总额增速均为负值,湖北同比下降34.1%,黑龙江、天津、吉林分别同比下降22.7%、21.7%和20%。 此外,呈两位数下降的省份还有12个。 安徽、江西、福建分别下降3.5%、4.2%和5.4%,表现最好。

不过,从月度数据可以看出消费复苏的暖意。 安徽二季度 社会 消费品零售总额由一季度下降11.9%转为增长5.1%,其中4月、5月、6月限上消费品零售额分别增长10%、12%和7.9%。 安徽省统计局表示,消费市场已经逐步进入持续增长阶段。

江西6月份 社会 消费品零售总额增长7.0%,分别比4月,5月提高5.4和7.8个百分点,呈现加速回暖的态势。 其中,限额以上单位实现商品零售额增长12.7%,仅比去年同期低0.2个百分点,基本恢复到正常水平。

解读:小范围疫情反复对消费影响不大

新消费逆势上扬,为消费稳步回升提供支撑。

安徽上半年限上批发零售企业网上商品零售额同比增长38.7%,比一季度加快5.2个百分点;限上住宿餐饮企业通过互联网实现餐费收入增长58.8%,加快15.6个百分点。

江西上半年限上单位通过公共网络实现商品零售额138.27亿元,增长34.7%,比限上单位零售额增幅高36.6个百分点。 占限上零售额的比重为10.0%,比上年同期提高 3.2个百分点。

与此同时,传统聚集性消费随着防控限制有序放宽也在稳步回升。

据植信投资首席经济学家连平提供的数据,截止到7月中旬,零售各业态限额以上企业复工率超过96%,餐饮和夜市继续回升。 全国乡村 旅游 复工复产率整体达90%,影院复工率由7月20日8.1%上升至7月26日的46.5%,复工一周以来累计总票房约1.13亿元,达到去年同期的约9.84%。

具体措施方面,北京近日重启“消费季”活动,多地再次发放消费券。 此外, 汽车 消费也有多项政策加持。

连平认为,虽然7月份部分地区出现了小范围疫情反复,但对 社会 消费品零售的增长总体影响不大。 聚集性消费的恢复可能提升消费整体反弹力度,7月份 社会 消费品零售总额增速或将由负转正。

房地产:多数省份房地产投资增速低于去年

受到新冠肺炎疫情冲击,全国楼市低迷。 至6月,相关指标才出现回升暖意。 国家统计局数据显示,上半年,房地产开发投资“由降转升”,同比增长1.9%,而1—5月份为下降0.3%。 其中,住宅投资增长2.6%,增速加快2.6个百分点。

在已经公布上半年房地产投资增速的28个省份中,湖北、海南、天津、辽宁四省份增速为负,分别为-38.3%、-10.2%、-6.3%和-0.6%,西藏的房地产投资增速则高达56.1%,全国居首,保持两位数增长的省份还有宁夏、吉林和云南。

除湖北因受疫情冲击严重,数据异于往常外,西藏继续保持总量不大、但增速居首的既往趋势;海南依然是除湖北外,房地产投资增速最低的省份。 其余省份增速波动较平稳,整体略低于去年同期。

“房地产是否会成为疫情之后经济复苏的抓手”,这一在疫后初期曾被热议的话题已经有了答案。

近期召开的中央政治局会议再次明确“房子是用来住的,不是用来炒的”。 7月24日召开的房地产工作座谈会也提出,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、一城一策,从各地实际出发,采取差异化调控措施。

解读:房地产不是主力军,也不会过度萎缩

记者注意到,目前各地调控政策保持了一定差异性,7月收紧的城市包括深圳、宁波、南京、东莞等地,而长春等地则逐步放松限购政策。

“房住不炒”的背景下,如何理解房地产在本轮经济恢复中的作用?在余淼杰看来,房地产不会是拉动中国经济增长的主力军,但也不会过度萎缩,而是在本轮经济恢复中发挥拉动经济的正向作用。

连平也认为,近年来房地产市场总体运行比较平稳,尽管尚存在一些结构性问题,比如某些局部地区存在价格上涨较快的状况,但从全局看市场价格波动比较平缓。

分析后势,连平认为,总的来看,市场需求在进一步恢复,房地产今年到明年正是处于一个短周期上升的阶段,加上经济复苏推进和货币政策稳健偏松,下半年房地产市场复苏可期。

具体看,由于宏观政策基调仍处于逆周期调节阶段,在坚持“因城施策”的基调下,预计房产销售下半年跌幅将逐步收窄,全年有望实现正增长。 房地产投资则在土地购置增长、融资环境相对友好的推动下持续走升。 局部地区政策收紧,房价涨幅总体可控。

投资:22个省份固定资产投资实现正增长

上半年,22个省份固定资产投资实现正增长,比1至5月份增加8个。 从数据来看,GDP增速前两名的西藏和新疆,其固定资产投资增速也以“两位数”领跑全国。

上半年,吉林固定资产投资增速“由负转正”,同比增长7.8%,比去年同期提高12.9个百分点,高于全国10.9个百分点,居全国第4位。 反映消费情况的 社会 消费品零售总额的增速降幅较一季度收窄7.3个百分点,但下滑幅度仍然达到20%。

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰判断,今年消费对经济增长的贡献率将会下降,出口呈现持平或缓慢增长态势,拉升作用不强。 在这样的情况下,要保证全年有一个较温和的经济增长,必须依靠有效投资。

贾康也认为,消费确实是包括投资在内的所有经济活动的目的和归宿,但如果没有有效的投资,消费就会陷入“无源之水、无本之木”的困境。

解读:“两新一重”为稳就业发挥重要作用

投资结构呈现新特点,地方投资正加速流向“两新一重”(新基建,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)和高技术产业。

作为今年政府工作报告中的一个新词,宏观政策为“两新一重”蓄力。 今年安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,用于扩大有效投资,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。

余淼杰认为,“两新一重”将在带动相关产业发展和增加就业两方面发挥重要作用。 比如,今年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户,预计拉动投资1.2万亿元左右。 同时,城镇老旧小区改造对上下游相关产业都会产生明显拉升,为这些产业提供就业机会。

编辑 陈思 校对 柳宝庆

本文地址: http://www.xiaojiuz.com/zuixinwz/b111c9ef6faa11078539.html