夏夜在公园里捕捉季鸟猴的行为是否违法 解读相关规定与影响

小暑过后,蝉鸣阵阵的盛夏时节正式拉开帷幕。北京地区有一种独特的叫法,将蝉的幼虫称为“季鸟猴”。最近,社交媒体上出现了一些关于在奥林匹克森林公园等公园绿地捕捉季鸟猴的经验分享帖子,吸引了众多家长带着孩子参与这项活动。同时,也有市民提出质疑:在北京公园内捕捉季鸟猴是否合法合规?这样做是否会破坏生态环境?针对这些问题,新京报记者进行了深入采访,并咨询了相关领域的专家。

根据北京林业大学博物馆科普与教育中心主任李颖超博士的解释,蝉属于不完全变态类型的昆虫,其幼虫阶段被称为若虫或“蝉猴”,这些若虫会在地下度过多年时光,直到成虫阶段才现身。北京方言中,“季鸟猴”特指蚱蝉(又名蝉)的若虫。每年6月下旬左右,当蛰伏多年的若虫从地下钻出并爬到树木上时,便进入了生命倒计时。此时它们会经历最后一次蜕皮过程,即羽化为成虫。在这个短暂的生命阶段内,成虫主要任务是进食、交配及产卵,随后便会死亡。

在某社交平台上,一些网友不仅分享了捕捉季鸟猴的方法和心得,还晒出了自己的“战利品”照片。据李颖超介绍,蝉的一生大部分时间都在地下度过,只有短短几周时间用于羽化、补充营养、交配和产卵。因此,公众偶尔捕捉少量季鸟猴并不会对生态系统造成显著影响。事实上,蚱蝉作为本地昆虫,在长期进化过程中已完全适应了北京地区的生态环境,其数量波动通常能够通过自然调节机制得到平衡。

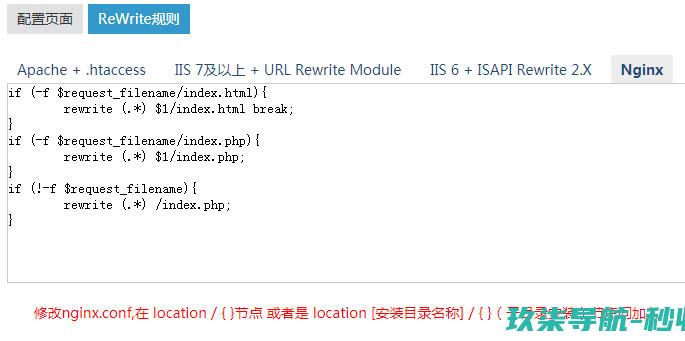

尽管如此,李颖超仍建议大家遵守各公园的具体规定,避免在公园内随意捕捉季鸟猴。根据《北京市公园条例》,任何人在公园内捕捉动物的行为都是被禁止的。这意味着即使是在公园外的地方捕捉季鸟猴也可能触犯法律。考虑到季节性因素,每年7月至8月期间正是蚱蝉羽化高峰期,此时捕捉数量较大可能会对环境产生一定压力。因此,建议广大市民选择更环保的方式来欣赏自然之美,例如参加自然观察活动或参观博物馆展览。

本文地址: http://www.xiaojiuz.com/hlwzxwz/a15eff2a8e85624f4a0c.html